シャリシャリのワッフル生地に、無脂肪乳のミルクジャムがサンドされたお菓子「バターのいとこ」。優しい甘さと珍しい食感が話題を呼び、大阪の「梅田 蔦屋書店」でフェアが開催されたり、全国各地の百貨店でイベント出店をしたりと人気を博している。

今や催事に引っ張りだことなった「バターのいとこ」だが、そのお菓子づくりを多くの障害者たちが支えていることは、あまり知られていない。

近年では、多くの企業が積極的に「障害者雇用」に取り組むようになった。ただ企業のなかには、「法定雇用率」以上の障害者を雇用する義務がある(※)ことや、雇用によって国から援助金や調整金を受け取ることができるといった理由により、「障害者雇用」そのものが目的化してしまうケースもあると聞く。そうなると、実際に障害者がどう働き、社会と関わるかにまで目を向けることは難しい。

しかし栃木県・黒磯エリアを拠点とする「株式会社バターのいとこ」の障害者との接し方は、そうしたものとは違って見える。障害者とともに働くことが、そこにあって当然の風景としてなじみながら、地域の人々の労働環境をも変えつつあるのだ。

「なぜ、『バターのいとこ』は障害者とともに働く環境を当然の風景にすることができたのか」を知るべく、代表である宮本吾一さんにインタビュー。彼の口から出てきたのは、「障害者を雇用することは企業の義務だ、なんて考えもあると思うけど......そういうことじゃなく、普通にみんなやればいいのに、と思いますよ」という言葉。義務ではなく、やる意味がある。そう語る理由とは?

宮本吾一さん

1978年東京都生まれ。株式会社GOODNEWS代表取締役、株式会社チャウス代表取締役、株式会社バターのいとこ取締役。東京から那須へと移住後、那須の生産者、事業者を巻き込み那須地域のマルシェ「那須朝市」を手がける。同マルシェから生まれた、物販とレストランと宿の複合施設「Chus」を開業。酪農家と共同で開発した那須の銘菓「バターのいとこ」や、バターのいとこの旗艦店的カフェが入居する集合商業施設『GOODNEWS』にも携わる。

日本における「障害者雇用」の現状

前述の通り、障害者が働く機会を支えようとする動きが広がってきた。その背景には、多くの民間企業が「障害者の雇用」について積極的に考え、取り組むようにと、行政が法の整備と制度づくりを行ってきたことがある。

例えば、「障害者雇用促進法」もその一つ。民間企業における障害者の雇用率(=法定雇用率)を法律で定めるなど、障害者の雇用を安定させるためのルールが整えられてきた。

2021年3月1日に、この「法定雇用率」は2.3%に引き上げられた。つまり、従業員43.5人以上の企業は障害者を雇用しなければならないと、法律で定められているのだ。

「義務」という形で企業と障害者との接点をつくる法律がある一方で、一般企業への就職のためのスキル習得を目的とした「就労移行支援」や、一般企業への就職が困難な方に働く場を提供することを目的とした「就労継続支援事業」といった制度もある。株式会社バターのいとこは、『就労継続支援A型事業(※)』に当たる。

こうしたルールづくりによって、障害者雇用に対する企業の意識は高まってきた。ただ、「法律で定められているから、取り組むべきだ」という意識が世の中からなくなったとは言い切れない。本当の意味で「障害者にとって、働きやすい環境をつくる」「障害者にとって、やりがいのある環境をつくる」とは、どういうことなのだろう。

こうした問題意識を持ったとき、「バターのいとこ」を取り巻く環境はとても自然で、持続しやすいものに見えた。

ここで働く従業員は、社員とパートを含め50人。そのうちの20名が、株式会社バターのいとこによる就労支援事業の利用者スタッフだという。

ただ、この環境は、これまで語ってきた「障害者雇用を促進させるための動き」とは全く違う文脈から生まれたものだった。

なにしろ、代表の宮本吾一さん(以下、吾一さん)は「障害者の就労支援をはじめるまで、国のいろんな補助制度があることを知らなかった」と言うのだから。

みんなが働く場所は、「地域課題に向き合う菓子工房」

「バターのいとこ」の生い立ちを知ると、この事業が障害者雇用を目的として生まれたものではないことがわかるはずだ。

このお菓子が生まれたきっかけは、那須で牛の放牧を行っている「森林ノ牧場」代表・山川将弘さんからの、ある相談だった。

「今度バターをつくろうと思ってるんですけど、無脂肪乳が余っちゃって困ってるんです」

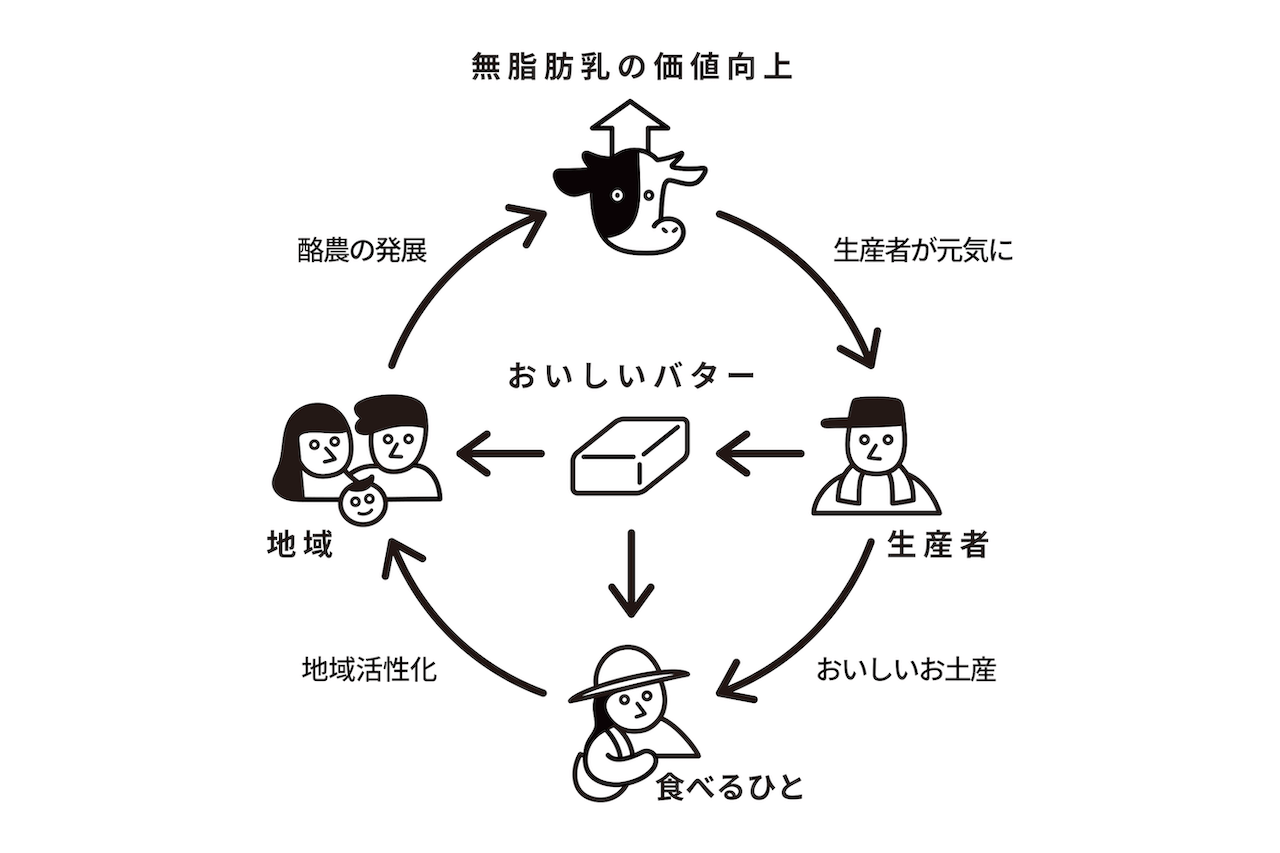

牛乳からバターをつくった際に余る無脂肪乳は、一般的に粉ミルクの材料として安価で流通している。牛乳のおよそ90パーセントが無脂肪乳でできているにもかかわらずだ。

「もったいない」扱いを受けている無脂肪乳を商品化し、価値をつけることができれば、地域の新しい名物になりうる。相談を受け、そんな可能性を感じた吾一さんは、さらに友人のパティシエ・後藤裕一さんに相談を持ちかける。そして、スキムミルクのジャムをゴーフル生地で挟んだ、「バターのいとこ」のアイデアが生まれた。地域の課題が、おいしいお菓子に変わった瞬間だ。

「自分たちが暮らしている地域の人たちがハッピーであることは、自分もハッピーってことだから」。そう語る吾一さんは、元来、まわりの幸せを考える人だ。このお菓子もまた、「地域の困りごと」を解決しようとした結果だった。

誰も置き去りにしない。『那須の大きな食卓』というビジョン

吾一さんの思想を知るには、「バターのいとこ」を知るだけでは十分ではない。彼は同じ那須の街で、宿とレストランを併設した「Chus」、そして居酒屋「あくび」を運営。それらの場所はすべて、あるひとつのコンセプトのもと成り立っている。

「『食』を通して、いろんな背景の人たちがつながっていくことをずっと目指してきました。そのコンセプトを、那須の『大きな食卓を囲む』と呼んでいます」

同じ地域に暮らしながら普段関わりあうきっかけのない人も、「食」を起点にすればつながることができる、という吾一さん。

「那須に来たばかりのころ、『那・須・朝・市』というマルシェイベントを始めました。そこでつながった野菜の生産者さんたちの安定的な卸先を生むために、Chusというマルシェ・レストラン・宿の複合施設をつくったんです」。観光客が滞在できる場所ができたことで、今では休日のたびに1000人もの人たちがChusに訪れる。

一つひとつ積み重ねるように事業をつくり、同じ大きな「食卓」を囲む人(=食を通して那須に関わる人)を増やしていった吾一さん。その取り組みのなかで、自然とあることに気がついた。

「事業に取り組んでいる途中で『あれ、なんで障害がある人たちはまわりにいないんだろう?』と思って。考えてみたら、いないんじゃなくて、関わってもらうためのアプローチが足りなかったんですよね」

当初はChusの店先で製造・販売していた「バターのいとこ」が話題になり、生産を増やすための工場をつくることに。その時になり、吾一さんは障害者雇用の準備をはじめた。

「最初から大きな構想を持っていたんじゃなくて、やりながら『事業を通して、いろんな人と関わることができる』と気づいてきました。『バターのいとこ』も、はじめてみたら障害がある人たちとつながれたんです。

僕らがずっとやってきたのは、自分たちの地域にある課題を事業化するということ。『農家さんが規格外の野菜を安定的に卸せる場所を』という思いからChusをつくったり、『無脂肪乳に新しい価値をつけたい』という思いから『バターのいとこ』をつくったり。そうした事業化が、結果的に地域の雇用環境の向上につながっているはずだと確信したんです」

地域の課題と向き合い、人とつながり、みんなが持続的に課題に向き合える仕組み(=事業)をつくる。地域にいい影響を与え続けているように見える吾一さんだが、本人は自身の行動を「与えるとかじゃないと思う」と語る。

「支援するとか与えるとか、自分が上の立場から施すという意味じゃなく、自分がすでに与えられた愛情や支援を『次の人に送る』って考え方なんだと思います。うちは親が牧師だったこともあって、教会に来る大人たちからたくさんの愛情を受けて育ちました。その安心感があったから、自信を持って事業を起こしたり、事業に人を巻き込んだりという行動ができる今の自分につながってると思います」

那須という土地において、吾一さんは与えるだけの存在ではない。そして、障害者もまた「与えられるだけの存在」ではない。

「世の中で、障害がある人たちは『ケアされる側』だと思われがちでしょう。でも、『バターのいとこ』で働いてくれることで、牧場の余り物だった無脂肪乳が新しい価値のあるお菓子に生まれ変わって、地域の生産者を支えるエネルギーになってる」

障害のある人も、誰かを支えることができる。そんな可能性を感じた彼は、本気で地域のことを考えた結果、障害者の力を借りることにした。

「障害者を雇用することは企業の義務だ、なんて考えもあると思うけど......そういうことじゃなく、普通にみんなやればいいのに、と思いますよ」

地域の課題を解決しようとするたびに、吾一さんは新しい人々と関わり、その力を借りる。彼らとの関係性を、地域をよりよくする力に変えていく。そこには、自分に合った働き方を探して那須に移り住んできた移住者の姿も、家族との暮らしを支えるべく働くパートの方々の姿も、当然のように障害者の姿もある。それが、吾一さんの続けている"地域のみんなにとってやさしい事業"のつくりかただった。

パフォーマンスをあげることは、みんなの生活を守ること

そうして生まれた「バターのいとこ」の工場では、スタッフたちが一枚一枚手作業でお菓子をつくっている。生地をつくる役割、ゴーフル生地を焼く役割、ミルクジャムを煮詰める役割、それをサンドし、成形していく役割......お菓子が完成するまでには数多くの役割がある。個人の向き不向きが考慮されながら、障害者も健常者も一緒になって、メンバーが割り当てられている。

「最初は、どうすれば障害がある人に軽い負担で働いてもらえるかを考えたんです」と語る吾一さん。「それで、ある程度、自由な出勤時間で働いてもらうことになりました」。

ベースとなる出勤時間は、10時から15時まで。何か事情のある人には、それ以外の時間でも働いてもらえるようになった。

「障害がある人たちだけじゃなく、パートの方々にも同じ働き方をしてもらっています。体の調子が悪かったり、やらなければいけない家事があったり、それぞれに事情がある。だから、それぞれに合った働き方を見つけて働いてもらう」

スタッフのなかには、家庭を持つ主婦もいれば、近隣の閑散期にあるリゾート地のスタッフもいる。

「障害のある人たちのために、働きやすい場所をつくろうとしました。でも、結局それって誰にとっても働きやすい場所だったんですよね。今の時代、健康で、体力も気力もあって、丸一日ずっと働ける......なんて人の方が珍しいと思うんです」

「バターのいとこ」の現場の特筆すべき点は、「多様な人々を受け入れている」だけに留まらないところだ。吾一さんは、「スタッフのみんなにはずっと、『パフォーマンスをあげよう』と話してる。ただつくるんじゃなく、一枚でも多く、美味しくつくることを目指そうって」と語る。

企業としては当然のことを、障害者雇用の現場でも目指す。「生産力が向上すれば、みんなのお給料を払い続けられるし、上げられる。それはつまり、みんなの生活を守ることにつながるから」。どこまでも「働き手が豊かになること」を彼は考える。

この思いを現場の人たちも受け止める。だからこそ、現場にいるスタッフたちも働き方を考える。

「工場担当の責任者からしょっちゅうメールが届くんですよ。『この間、こういう方法を試してたら、一度にこのくらいたくさんできました。今度はこの方法を試します!』なんて」

現場では、「一人ひとりの働きやすさ」に愚直に向き合う

実際に、現場の人々はどのように動いているのだろうか。工場の責任者である堀金悠太さんに、お話を聞いた。

「障害者雇用で入ってくださった方々のうち、6割くらいは精神障害のある方々です。4割が知的障害がある方と、おひとりが耳が聞こえない方。基本は10時から15時まで働いてもらいますが、個々の方と相談しながら、無理なく働いてもらっています」

無理なく働いてもらうために、どんな配慮をしているのだろうか。

「これまで他の場所で働いて定着できなかった方もいます。なので、ほぼ毎日働きに来られる場所である、ということが大切だと思っていて。入ったばかりの方には特にいろんな作業をまずやってみてもらって、その人個人にマッチする仕事をお願いするようにしています」

話を聞くうちに気がついた。働きやすい環境づくりに「画期的な仕組み」は存在しない。そこにあるのは、ただ愚直に「一人ひとりに合った働き方を、現場で考える」という向き合い方だった。

吾一さんはスタッフたちについて、「働きやすい環境さえ整えれば、すごく集中して働いてくれる人たちなんですよ」と話す。世間においては「ケアされる対象」として見られがちな障害者だが、この現場では頼りがいのある個人として、対等に扱われている。

だが、吾一さんは、まだ悔しそうな顔をのぞかせる。

「やりたいことは、まだ完成していません。本当は『バターのいとこ』で働いている人と、他の場所で働いてる人も、交流してほしい。けど、それがまだできてないんです」

彼は障害者の存在を、地域社会でともに暮らすメンバーの一員として考える。

「どんな街にも障害のある人が必ず一定数はいるはずなんですよ。知らない人はただ出会っていないだけだと思います」

出会っていないから、知らないから、自分と遠い存在のように感じてしまう。しかし、出会って、隣で働いてみれば、同じ地域で働く仲間になる。「バターのいとこ」はその一歩目を踏み出している。