「多様性」が、時代を象徴するキーワードの一つになっている現代。メディアでも、障害がある方やLGBTQの方などが紹介されることが、以前よりも増えてきました。

その一方で、PVやコメント、視聴率やシェア数といった「数字」を増やすため、過剰な演出をして問題になる事例も増えています。人権アクティビストであるステラ・ヤング氏が2012年に提唱した「感動ポルノ」という言葉もあるように、いわゆる「マイノリティ」と呼ばれる、社会で少数派とされる人々が何かに取り組み奮闘する姿が、"感動をもたらすコンテンツ"として消費されることへの違和感や批判の声も、近年目立つようになってきました。

「マイノリティの存在を伝えることが、結果的にマイノリティの存在を消費してしまう」。

そんな状況を作りださないために、情報を発信する側ができることはあるのでしょうか。そして、情報を受け取る側は、どんなことに気をつけるべきなのでしょうか。

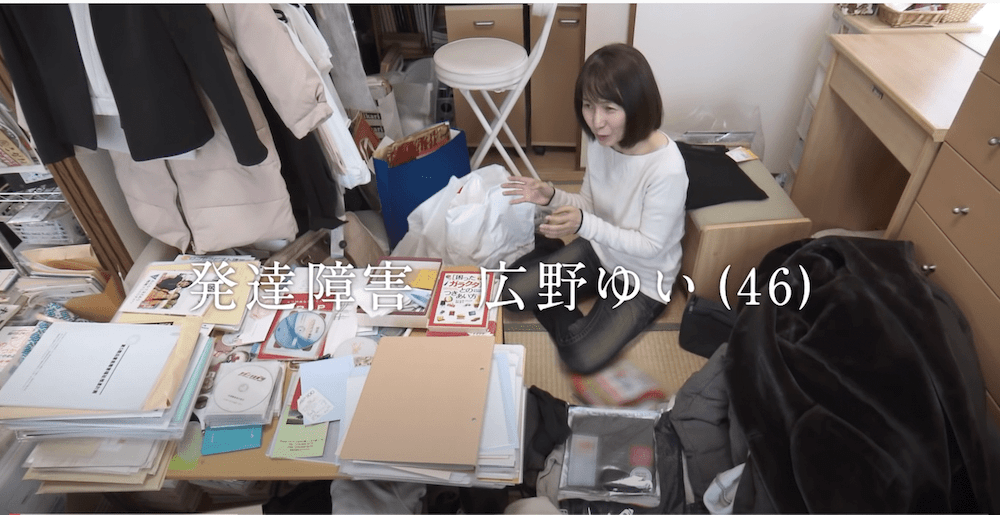

そのヒントとなるのが、2019年に制作された東海テレビのドキュメンタリーCM『見えない障害と生きる。』です。自らの自閉症を公開し活動しているラッパー・GOMESSさんをはじめ、発達障害を持つ登場人物たちの生活をフラットな視点で描いた映像が話題を呼び、公開から2年がたった現在、YouTubeでは246万再生を記録(2021年10月21日現在)。2019年には、JAA広告賞「消費者が選んだ広告コンクール」で経済産業大臣賞も受賞しました。

今回コトナルでは、このCMのプロデューサーであり、現在は記者/ディレクターとして活動している東海テレビ放送の桑山知之さんに、「マイノリティの存在をどう伝えるか」について話を聞くことにしました。

桑山知之さん

1989年愛知県名古屋市生まれ。大学生のころからライターとして活動の後、地元である名古屋で東海テレビ放送に入社。2018年から公共キャンペーンのプロデューサーとしてドキュメンタリーCMの制作を担当し、「いま、テレビの現場から。」「見えない障害と生きる。」といった、普段生きていても見えづらい世界を切り取った作品を発表。2019年JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクールで経済産業大臣賞を受賞。現在は報道部で記者/ディレクターを担当する。

「ドキュメンタリーの東海テレビ」で生まれたCM『見えない障害と生きる。』

──桑山さんは現在、どのようなお仕事をしているのかを教えてください。

今の肩書は、東海テレビ報道部の記者とディレクターです。2018年から公共キャンペーンのプロデューサーとして『いま、テレビの現場から。』や『見えない障害と生きる。』といったドキュメンタリーCMを制作しつつ、2020年8月からは、愛知県警察の記者クラブ(※1)にも所属して、主に事件記者を担当しています。

──報道部の記者・ディレクターである桑山さんがドキュメンタリーCMのプロデューサーを担当したのは、どういった経緯からだったのでしょうか?

東海テレビはもともと、ドキュメンタリーの制作に熱を注いでいるテレビ局で、僕が入社するずっと前から多くの番組やCMを制作していました。僕は以前から広告の世界に興味があったので、ドキュメンタリーCMのプロデューサーに立候補して、抜擢してもらったんです。

──『見えない障害と生きる。』を拝見すると、発達障害を持つ方々の日常にある困難や苦悩をストレートに伝えている印象を受けました。何か意識していた点はあったのでしょうか?

ありがとうございます。確かに、こちらの演出が強く入った表現にならないように、なるべく当事者の方の声や表情を伝えることを意識して制作していました。

実は僕自身、どちらかというと「マイノリティの方々はかわいそう」みたいな、偏見を持っていた人間だったんです。でも、今回のドキュメンタリーCMを作ろうと決めた経緯のなかで、そんな偏見がひっくり返る経験をして、そこから制作の方向性が決まっていきました。

──「偏見がひっくり返る」ですか。一体何があったのでしょう。

ドキュメンタリーCMを作るにあたって、局内で何をテーマにするか話し合い、最終候補に残ったのが「発達障害」と「かわいい」でした。僕は当時、マイノリティと呼ばれる方々に接する機会がほとんどなかったので、正直「障害」とついているだけで、自分からは遠いテーマなんじゃないかと感じていて。どちらかというと「かわいい」をテーマに制作してみたいな、という気持ちが強かったんですよね。

──「発達障害」と「かわいい」。一見すると全く違う選択肢のように感じますね。

CMの企画を考えていた時期に「CHAI」という、「NEOかわいい」「コンプレックスはアートなり」というコンセプトを掲げて活動している女性四人組バンドを取材したことがあったんです。彼女たちの非常にチャーミングでパワフルな存在感に心打たれたのが「かわいい」というテーマに興味を持った大きな理由です。

また別件で発達障害のある漫画家の沖田×華(おきたばっか)先生への取材がありました。恥ずかしい話ですが、当時の僕は「障害」と聞くだけで勝手な先入観を持ってしまい、「ちゃんと会話ができるかな」といった不安や、「障害がある=大変で可哀想なんだ」という漠然としたイメージを抱きながら現場へ行きました。

ところが、実際にお会いした沖田先生はすごく明るくて、とてもチャーミングな方だったんです。沖田先生と話すなかで、発達障害に対する印象ががらりと変わると同時に、「もしかしたら発達障害について伝えながら、その人たちの『かわいさ』を表現することもできるんじゃないか」と感じたことが、CMのテーマや方向性の決め手になりました。

──ご自身のなかでの気付きを経て、「大変でかわいそう」を強調する表現からは距離をとろうと考えるようになったんですね。

そうですね。「大変でかわいそう」よりはむしろ、僕自身が感じたような「かわいい」の要素を、以前の僕みたいに何も知らず偏見を持ってしまっている人に向けて届けられるものにできないかと考えていたと思います。

「かわいい」って、障害のありなしは関係なく、その人自身がどういう人で、どういう魅力を持っていると感じるかによると思うんです。だからテーマを設定した時点で、障害があることによる困難を強調したり、感動を強いる表現をするという選択肢は、僕のなかから自然と消えていました。

マイノリティの存在を伝えるうえで気をつけたこと

──マイノリティの存在を伝える場合、表現に迷う方も多いと思います。表現方法を考える時、どのようなことに気を付けていますか?

僕は、たとえ多くの人の目に届けるための演出だったとしても、困難や逆境を強調して感動を強いるということは、やっぱり嫌だなと感じてしまうんです。

僕が『見えない障害と生きる。』を作る上で気を付けたのは、「メディアがすべてを伝えられないとわかっておく」、「この情報が、誰かのファーストタッチになる可能性がある」、そして「より多くの人の心にとっかかりをつくる」。この3つでした。

──最初の、「メディアがすべてを伝えられないとわかっておく」とは、どういうことですか?

メディアが何かを取材して発信する以上、たとえ「いつも通りでお願いします!」って取材対象にお願いしたところで、いつも通りにはならないと思うんですよ。それに、そう多くはない取材の時間だけで、その人の人生のすべてを理解して伝えるなんて到底できませんよね。

だから基本的に、メディアは取材対象者のリアルな姿を届けられないと思っています。僕たちが「異常な存在」として取材に入っている以上、どうしたって制作側の編集や演出は入ってしまう。だからこそ、メディアで発信する人間はそうした自覚を持ちながら、それでもできる限り「本当のこと」を知ってもらうための努力をすることが必要だと思うんです。

──「この情報が、誰かのファーストタッチになる可能性がある」とは、どういうことでしょうか?

マイノリティの存在について、メディアからの影響力は大きいです。僕自身は沖田先生と実際に会ってお話をするというファーストタッチがあったことで、偏見が良い方向へがらっと変わった人間ですが、ファーストタッチとなる情報によっては偏見や分断を助長してしまう可能性だってあるんじゃないかなと思います。

──マイノリティを「かわいそうな存在」と描くような表現は、まさにそうかもしれませんね。逆に情報を受け取る側としては、何を意識しておくべきなのでしょうか。

メディアや発信者は「限られた時間ですべてを伝えることはできない」ということを踏まえて、何をどのように切り取って伝えれば一番伝わるか考えて発信していると思います。特にマイノリティの存在を扱う場合は、感動をあおるような演出をしたり、発信者側が事実を切り取った編集をしてしまうことが多いのかもしれません。情報を受け取る側は、そういう演出や編集がされているということを意識することが大切ではないでしょうか。

──『見えない障害と生きる。』を作る上で気をつけた3つ目の点である「より多くの人の心にとっかかりをつくる」とは、どういうことでしょう?

CMの制作を進めるなかで、僕自身が発達障害のある方にたくさん出会い、「発達障害を持っている方にも、いろいろな特徴や、その人なりの生きづらさがあるんだ」と知りながら、僕のように何も知らなかった状態の人にも届けるためには何ができるだろうと考えました。結果的に、「心にとっかかりをつくる」ためのきっかけを生み出すものを目指そう、と決めたんです。

──とっかかり、とはどういうことですか?

今の時代、情報を一つひとつ丁寧に見てくれる人は少ないですし、CMは特に、数十秒という短い時間しかありません。そのなかで取材させていただいた当事者の皆さんの人生や困難、苦しみ、喜びをすべて表現しきるなんて絶対にできないし、やるべきじゃないですよね。

だったら、僕たちはせめて「知ってもらって、意識を向けるきっかけを作ること」に集中しようと考えました。「障害があってかわいそう」だと思わせるのではなく、「あれ、今のってなんだろう?」「よく分からないけど、なんか魅力的だな」というようなことを感じてもらえる表現を目指したんです。

──なるほど。より多くの人の心にとっかかりを作るために、工夫した点はありますか?

今回テーマとして扱ったのは発達障害でしたが、できるだけ多くの人に伝わるように意識しました。たとえばもともと「ゆっくりだけど、ちゃんと学んでいる」と入れていたテロップを、「ゆっくりだけど、みんな学んでいる」という言葉に変えました。そうすることで、発達障害のある当事者だけでなく、親御さんやそのほかの生きづらさを持つ人、そしてこのCMを見ている人たちも含んだ意味になると考えたんです。

『見えない障害と生きる。』に関しては、当事者の方やそのご家族、あるいはさまざまな生きづらさを抱えている方にとって、「よく言ってくれた!」という感覚になってもらえたらいいな、と思っていたんです。そのこともあって、テロップ一つにしてもかなり気を配って言葉を選んでいます。

──最近では「障害は個性」という言葉のように、ポジティブに伝えようとする意図はわかりつつも、使用するシーンによっては「本当にその言葉でいいんだっけ?」と感じる表現もある気がします。

そういう表現についても気をつけないといけないですよね。僕たちは人生の一部しか知り得ていないわけで、その人を形成するもののなかに障害やその他の生きづらさは確実に存在しているし、それによる困難もきっとある。だから、それを簡単に「個性だよね」と表現することが適切なのかどうかは、ちゃんと考えないといけないなって思います。

僕たちは今回ただ彼ら・彼女らの姿や笑顔を映し出すことで、見た人たちに感じてもらうという表現を選びました。僕たちの意図で過度に演出や編集をするのではなく、できる限り本当のことを知ってもらい、見た人の「心のとっかかり」に委ねようと思ったんです。

「右の目は熱く、左の目は冷静に」

──最近は「国民総メディア時代」という言葉があるように、誰でも発信ができる時代になっています。そんななかでこの先メディアが担っていく役割はなんだと思いますか?

僕は一応テレビ局の人間なので、テレビについて考えると、事実だけを提示するにしろ、問題を提起するにしろ、「ここにお花が咲いていますよ」という日常の風景を描写するにしろ、テレビの役割は「視聴者が普段見れないものを見せる」ことに尽きると個人的には思います。

僕たちメディアの人間は、「普通に暮らしていると、マイノリティの方々と交わらない」という人々に向けて、その接点を作っているんだと思うんです。たとえば、『見えない障害と生きる。』を制作した当時は、民放テレビでは発達障害がほとんど扱われていませんでした。でも、扱われないからといって、発達障害やそれに伴う生きづらさに悩む方々はたくさん存在するわけです。だったら、映像で表現しづらいとか、扱いづらいとかいった理由で扱わないのは、メディア側の怠慢ということになると僕は思います。

──なるほど。では、テレビに限らずメディアに関わる人間が気をつけるべき点は何かあるでしょうか。

テレビ業界では、カメラマンは「右の目は熱く、左の目は冷静に」という教えを受けます。ファインダーを覗く右目は対象に集中して「今」を記録しながらも、左目では全体を俯瞰して、周辺の情報に気を配りながら取り組みなさい、というような意味です。

この言葉は、カメラマンに限らずすべての発信者にいえると感じています。例えば僕のような立場であれば、「取材」が右目、「編集」が左目なのかもしれないなと。取材の時って、つい取材対象に感情移入してしまう。それをそのままコンテンツにすると、第三者が見た時に訳がわからないものになることも多いと思うんですよね(笑)。

だから、取材の時には目の前に集中しながらも、編集などのタイミングでは冷静に俯瞰して思考する、という切り替えのスイッチを持っておくことは、どんな媒体やジャンルでも必要なのかなと思いますね。